目次

序

時空をめぐるフィルム研究としての「Retinagazer」展

カメラ・ルシダの<箱>をみること

星・網膜・靴

注

序

2020年8月28日から9月26日までのあいだ、写真家の塩田正幸の個展「Retinagazer」が六本木のタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムで開催された。この個展の名前「Retinagazer」は「網膜 (retina) を凝視する者 (gazer)」を意味する塩田自身の造語であるという(注1)。「Retinagazer」展は現在という絶対的内在と向き合っている塩田を映し出し、そこに展示されている一枚一枚の写真、そしてそれに反映される彼のメソドロジーは、これまで時間という大洋に漂泊しつづけてきた塩田の足跡が鮮明に刻まれている。塩田にとって、この個展はフィルムについての彼の研究の一大成果を発表する場であり、それと同時に彼なりのトートロジカルな「内なる探求」でもある。プレスリリースにもあるように、写真家としての塩田を貫いている「目的は内なる探求である」というビジョンを体現しているのが今回の展示なのである。

この展示が彼のフィルム研究の成果の発表の場と捉えるのはいたって容易である。なぜなら、展示会場の大部分がフィルム写真—そのなかには額縁に入れてある、ずたぼろのフィルム写真も飾られていた—で占められていたからである。そしてなによりも、この展示が「網膜を凝視する者」と題されていており、網膜というのは、目を写真機に喩えた際、フィルムの部分にあたる(網膜もフィルムも、水晶体=レンズを通された光が像として現れる平面あるいは曲面である)。つまり、「Retinagazer」というのは「フィルムを凝視する者」、すなわちフィルムを研究する写真家自身を表しているとみることができる。しかし、「網膜を凝視する者」というタイトルはそれ自体がトートロジカルである。網膜は(凝)視するために使われるものだから、(自らの)網膜で(自らの)網膜を凝視することは不可能である。そして、この絶対的に不可能なこの行為をする者は作品「Retinagazer」(2020) における白目を剥いた男(これは塩田本人の自画像のようだ)のように、網膜の中へ中へと入り込んでいく感覚に襲われる。この同語反復的な「網膜で網膜を凝視する」Retinagazerは絶対的内在の奈落へと下廻っていく。この後戻りできない探求を「目的」として、塩田は写真家としての活動を行っている。

塩田正幸「Retinagazer」2020年 時空をめぐるフィルム研究としての「Retinagazer」展

フィルムというものの本質を探るとき、塩田が気にするのは時間と空間、そしてそれらが歪むことである。Retinagazerを「フィルムを凝視する者」として捉えるとき、それはフィルムで撮った写真を現像する写真家と、フィルムに現像され(プリントされ)たその写真を見る観客のいずれかと想定できる。そして、両者とも目(網膜)をつかってフィルムを視る。しかし、このフィルム研究において、より特権的な立場にいるのはフィルムに写真を現像する写真家である。写真家は観客も研究することのできる、フィルム自体の物理的可能性だけでなく、フィルムがなにを現像するかという光学的可能性をも目にすることができる。つまり、観客はフィルムの持つ空間性(フィルムの可塑性)のみを経験することができるが、写真家はフィルムの空間性だけでなくその時間性(写真がフィルムに現像されるまでのあいだ、暗室で待つ時間)をも経験する。

写真家のみが経験することができるフィルム、あるいは写真自体の時間性という意味では、今回の「Retinagazer」展でも展示された、塩田が2012年に発表した「時間」という作品がその研究の手がかりとなるだろう。「時間」は、カメラのレンズにフレアを入れて撮影された星空の写真である。たしかに「時間」の右側には、通常の星空の写真にはみられない青いフレアが写っている。フレアは通常写真を撮影することにおいて忌避される。強い光によって写真全体のコントラストが下がり、撮りたい被写体がぼやけてしまうからだ。その一方で、写真に柔らかい印象を与えたいと写真家が考えた場合、通常は敬遠されるフレアを故意に写真の表現技法として利用することがある。しかし、この写真ではフレアが写真の光学的な技法として用いられていない。つまり、フレアは忌避されることでも表現技法として使われるのでもなく、単なるひとつの光として存在する。存在論的に写真という平面においては、複数ある星の光となんら変わりないのだ。しかし、星の光とフレアの光には時間的なずれがある。そのずれは、「フィルム」に現像されるには同じ時間がかかる光が、一方は何光年先にある光源から発されていて、もう一方は人為的に設置された、今にでも取れるような時間的距離にあるということだ。この時間のずれ=歪みはこのふたつの光が同じ写真平面にあるかぎりはいつまでたっても克服されない。

塩田正幸「時間」2012年 / 2020年 フィルムは塩田の手によって、時間的なずれだけでなくフィルムの可塑性が強調する空間的なずれも経験する。2018年に開催された塩田の個展「ケの日ヒョウハク2」にあわせて出版された写真集『ケの日ヒョウハク2』(2018) はその副題の通り、ヤブレ、ヒズミ、方向、の3章にわかれている。最初の章「ヤブレ」は同じ岩の写真のグラデーションを変化させたり、写真の上からマーカーペンで落書きをしたりすることによって、多種の「ヤブレ」を成している。その他にも、「Retinagazer」展では実際に破れている写真も展示された。ヤマハのスピーカーやシンバルなどを写した、額縁に飾られていた4枚の写真は、写真が現像されているフィルム自体が破れている。これらの「ヤブレ」は写真をみる私たちに少なからず「不意打ち=驚き」を与えるものである。

塩田正幸「Retinagazer」 展示風景 タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム 2020年8月28日-9月26日 Photo: Kenji Takahashi ロラン・バルトは『明るい部屋』で写真が観客に与える「不意打ち=驚き la surprise」を5つに分類している。その4つ目は「技術上の曲芸」の「意図的利用」である。だがバルトはそう書いたあと、こう本音を漏らしている。

技術上の曲芸という「不意打ち=驚き」を利用した写真の「秩序壊乱的な効力」は、塩田の「ヤブレ」た写真たちが生み出す衝撃のごとく、言わずもがな理解できるが、それよりもバルトが指摘したいのは、写真家がその「不意打ち=驚き」を意図的に利用したという事実に「納得がいかない」ということなのだ。『明るい部屋』を読み進めていくとバルトの納得のいかなさがわかると思うが、それは彼が写真の「プンクトゥム punctum」を重要視しているということに起因している。バルトによれば、プンクトゥムは写真をみている観客を「突き刺す」。そして、女性のネックレスや二人の修道女と二人の兵士が歩いている事実など、それはつねに写真の細部に宿る。その細部は観客に痛みともいえる震動を及ぼし、その衝撃波は写真全体へと行き渡る。バルトが名作と呼ぶ写真にはこのプンクトゥムが必ずどこかに含まれているのだ。ただ、塩田の「ヤブレ」た写真たちに使われている「不意打ち=驚き」がプンクトゥムと呼ばれないのは、それが意図的に使われたからである。プンクトゥムはつねに意図せずに、写真の側から表出しなければならないのだ。

だが、はたして塩田の写真の「ヤブレ」は意図されたものなのだろうか。すぐにでも答えが出そうなこんな問いをなぜ訊き直すかといえば、それは塩田が写真を偶然性に委ねていることを私(たち)は知っているからである。『ケの日ヒョウハク2』の寄稿文に塩田はこう書いている。

「2010 “SFACE, DNA (Dirty Npeaker All)” subject は (No Recorded, No Image, No Moment) それによって2011 “ケの日ヒョウハク” は立ち上がる。/ “写ってなくても良い” という感覚が形を成し始める。」

現像するまでなにが現像されるかわからないフィルム写真—さらに広義に捉えれば、それをみるまでなにが記録されているかわからない写真—において、意図的に写真に写るものを加工したりすることができない、という塩田の感覚はバルトの「プンクトゥム」論と親和性が高いようにも思える。だからこそ、「ヤブレ」が意図されたものなのか、という問いは今一度深く検討してみる余地があると思う。

先述したように、「ヤブレ」という単語は『ケの日ヒョウハク2』の章名として登場する。写真集の背表紙には、題名の英訳である「Daily Bleach 2」と載っている。つまり、意味が難解に思われる『ケの日ヒョウハク2』という題名も、何でもない日常を意味する「ケ」となにかを白くするという「漂白」があわさってできた造語である。「ケ」とはもともと民俗学者の柳田國男が提唱した、冠婚葬祭などの特別な日に行われる風習を指す「ハレ」と対になる概念である。よって、「ケ」とは本当に何もない、単なる日常を表す。そして、『ケの日ヒョウハク2』に収められている写真たちも被写体自体は何の変哲もないものばかりだ。岩、畑、ENEOSの給油機。この「ケ」という視点から見たとき、「ヤブレ」た写真たちも日常そのものを写しとったものではないのか。つまり、山は焼き払われ、岩肌を出し始め、スピーカーはギターの歪んだ音を出すように、自然がマーカーペンによって人為的に介入されたり、写真も黒く焼き焦げ落ちたり、歪んだりしている。もともと「漂白」も産業革命時のイギリスでは塩素系漂白剤が発明されるまで、布を太陽光を用いて漂白したと言われている(注3)。白飛びした写真も太陽光がそれを「漂白」したと捉えれば、単なる日常で起こることである。もし「ヤブレ」た写真たちが「ケ」という日常をそのまま切り取っているのであれば、その「ヤブレ」は意図して利用したというより、「ヤブレ」そのものが日常に内包されているということだ。

柳田が提唱した「ハレ」と「ケ」の概念関係には「ケガレ」という概念を付け加えるべきである、とする人たちもいるらしい。「ケガレ」というのは単なる「汚れ」という意味というより、「ケ」のエネルギーが枯れた状態を意味するらしい。すなわち、「ケ」という日常を営むのに必要なエネルギーもないようすを指している。「Retinagazer」展の写真をみた私の最初の感想は、この写真家はなんて雑多で汚いものを写真にしているのだろう、というものだった。展示で最初に目に映るのは、スタジオの床に落ちているアヒルの口を象った玩具、狭い部屋でプリンスのレコードを持って床に座る、ジャージを着た小太りで丸メガネの男、紙くずに溢れた路上の赤いゴミ箱。しかし、それらは「ケガレ」にあてはまるような写真ではなかった。何らかのエネルギーを持っていた。そのエネルギーは、たぶんあひるの口の玩具を演奏に使うのであろうバンドメンバーたちのちょっとした会話、プリンスファンの男の満面の笑み、翌朝ゴミを回収しにくる収集車の運転手を想像すると出てくるある種の人間味であり、日常のなかにあるちょっとしたきらめきである。頭に浮かぶのは、ウィーン出身のアメリカの写真家であったリゼット・モデル(Lisette Model)の写真である。リゼット・モデルはストリートに溢れる「醜いもの」にカメラのレンズを向けた。前屈みで波打ち際に立ったり寝そべったりする、太った水着の女 (Coney Island Bather, New York, 1939)やニューヨークの路上で歌う二人の男の二/三重顎 (Sammy’s Bar, New York (Two male singers), 1940-44)、マイクの前で口を大きく開き歌う、髪の逆立った女 (Singer at Café Metropole, 1946) は「醜いもの」をフィーチャーした写真の例である。そういう意味で、彼女のラストネーム「モデル Model」は社会に対する皮肉である。つまり、ファッションモデルや模範とされる人々が極端に平均から外れたものを持っていたり、非日常を体現していたりすることが当たり前となっている社会に対して、モデルはその既成概念を転覆させようとその逆を撮影しつづけた。そして、それは日常に存在する小さい喜びやユーモラスな瞬間を映し出し、観客にもそういった感情を喚起させることに成功した。

Lisette Model, Coney Island Bather , 1939 モデルは1933年(注4)まで写真や美術ではなく音楽を勉強しており、シェーンベルクのもとで勉強していた時期もあったという。さらに、シェーンベルクからのつながりでクリムトなどのウィーン分離派の表現主義的な芸術にも興味を持っていたらしい。そういう意味でも、彼女は若い頃からウィーンの19世紀末を代表する前衛的な芸術に影響を受けていたことがわかる。そして、モデルが写真家として高い評価を受けた1940年代は第二次世界大戦の前後でもある。ウィーン出身で1924年にパリに移り住んだ彼女にとって当時もっとも頭を悩ませていたのは、西欧におけるファシズムと反ユダヤ主義の台頭であろう。モデル自身はユダヤ教ではなくカトリックを信仰していたらしいが、彼女の父はユダヤ系、彼女の夫で画家のエブサ・モデル (Evsa Model) はユダヤ人であった。1938年、モデル夫妻は当時ヨーロッパに住む多くのユダヤ系知識人のように渡米するわけだが、その年にはオーストリアがドイツ帝国に併合される(注5)。

このようにモデルは当時のヨーロッパの政治的情勢に左右されながら、自分の住んでいる場所を移し、自分の関心もその土地で出会う人々の強い影響力によって移ろいでいった。塩田も音楽と写真という関心を股にかけ、それぞれを移ろうなかで、「ヒョウハク=漂泊」を経験する。モデルも塩田も浮浪者なのである。そして、そのように時間と空間をさすらい歩き、あるいはさまよう二人は共通して「ケの日」に着目する。「ケの日」、つまり「日常の日」はそのトートロジー性からわかるように極端な日常の凡庸さを志向する。それはアーレントがアイヒマンに見出した「悪の凡庸さ banality of evil」とは一線を画している。モデルと塩田の凡庸さはその指向性が絶対的内在へと向かっている。その凡庸さは我々の感覚とはずれているのかもしれない。しかし、その時間的で空間的なずれ=歪み=ヤブレがプンクトゥムとして我々の既成的な感覚に棘を突き刺してくるのは間違いない。

カメラ・ルシダの<箱>をみること

「目的は内なる探求である。」

目の構造はよくカメラのレンズに例えられる(そして、逆も然り)。このときのカメラは正確を期して言えば、それはカメラ・オブスクラ (camera obscura) である。ピンホールまたはレンズのついた箱の内側に像を写すカメラ・オブスクラ(と像を手で描き写す写真家)の構造は、レンズ(=水晶体)のついた目という箱の内側(=網膜)に写った像を脳が視覚細胞を通じて「描き写す」ことと似ている。このとき、像は外部に投影される。カメラ・オブスクラの場合、像は箱の内側に写るので、実質的には当の写真家だけでなく、他の人も同時にその写像を見ることができる。目も同様で、像は網膜という曲面に写っているので、複数の視神経が同時に信号に変換された像を「視る」ことができる。つまり、複数のものが同じ像を同時にみることができる意味で、カメラ・オブスクラと目は構造上、写像を外在的に行う。

現在のカメラの原型になったのはカメラ・オブスクラと言われているが、写真史のなかでもその型を見捨てられたのがカメラ・ルシダ (camera lucida) という写真機の型である。前川修によれば、カメラ・ルシダとは「写生の際、柄についた光を屈折させるプリズムを覗くと、目の前の光景が見えると同時に手元の白い紙も見える。こうしてスケッチをする者が網膜上で両者を重ね合わせつつ光景をなぞることができる」といった仕組みのカメラである(注6)。つまり、トレーシングペーパーを使って絵を写すように、写真家はプリズム(もっと簡素なカメラ・ルシダだと鏡)から目に映る像を紙に合わせて、その像を描くわけだ。前川が指摘するように、カメラ・ルシダは像を描き写している人にしか見えない。なぜなら、像は外部に写っていないからだ。像は写真家の目にしか写らない。カメラ・ルシダが実現する内在性は、「網膜で網膜を凝視する」ような状況を作り出している。カメラ・オブスクラ=目では、像は箱の内側=網膜に写って、そこから写真家の目の網膜に写るわけだが、カメラ・ルシダはそれとは違い、像が直接写真家の網膜に写ってくる。つまり、目の網膜がカメラ・オブスクラでいう網膜になっている。そのとき、写真家は彼.女の網膜で網膜(に写った像)を見ている。だが、塩田はカメラ・ルシダで写真を撮ってはいない。さらに言えば、カメラ・オブスクラの構造を踏襲したフィルムあるいはデジダルカメラで写真を撮っている。すなわち、彼は自分の網膜で網膜を見て写真を撮っていない。そのような観点でみたとき、彼は Retinagazer ではない。彼は他の写真家同様、カメラという箱の内側をみて、シャッターを切っている。では、誰が Retinagazerなのか。カメラ・オブスクラにはあって、カメラ・ルシダにはない「箱」からその正体を探っていきたい。

箱を見ることとは、箱の中を見ることである。元来、箱というものは、箱自体というより箱の中身が問題になる。宝箱、お賽銭箱、弁当箱。箱があれば、その中身が気になるものだ。「Retinagazer」展で塩田が展示した写真にも箱は写っている。ENEOSの給油機、白い棚の上に乗った白いタンクのような箱、そして路上に置かれた赤いゴミ箱。ENEOSの給油機の写真は『ケの日ヒョウハク2』にも載っているのでみてみると、給油機には白く太い文字で「ENEOS」や「軽油」と書いてあり、それは全体的に暗い写真との対比によってさらに際立っている。給油機自体は古く、もう使われていないようだ。給油機にはロープや破れたブルーシートが巻かれていて、給油機はもう動かないにもかかわらず、それはいかにも給油機の使用禁止を要請しているようだ。この過剰な給油機の縛りつけはENEOSという資本主義的な記号までもを抑えつけることはできないが、すくなくとも誰にも給油機の中を知ることができない。大きくて白い棚とタンクのような箱を写した写真も、その箱が結局何なのか、というよりそれに何が入っているのかが気になってしまうが、箱が何の箱かがわからないということは、その箱の中身もわからないということだ。

Keiichiro Kawabe 川辺 圭一郎インスタグラム よりENEOSの給油機と白い棚とタンクのような箱の写真における箱はもう誰の目にも触れられないという意味で、それを写真として残しておくことは、今後多くの人がそれを見ることになるわけだから、そういう面ではこういった箱にも視線が浴びせられる。ただ、私たちはそれらの箱への侵食を防がれている。この二つの箱は頑丈に守られ、秘匿されている。それは私たちの箱の中身を知りたいという欲望を堰き止めている。同様にカメラ・オブスクラという箱もその内側に像に写るので、その中を見ること(「中見(なかみ)」)が必要になる。しかし、当然カメラ・オブスクラは写真機なので、写真家がピンホールあるいはレンズによって箱の内側の像を容易に見ることができるようになっている。その反面、観客はENEOSの給油機と白い棚とタンクのような箱の中身を見ることはできない。箱というものの性質上、観客の「目的」はいまや箱の「内なる探求」となっているわけだ。

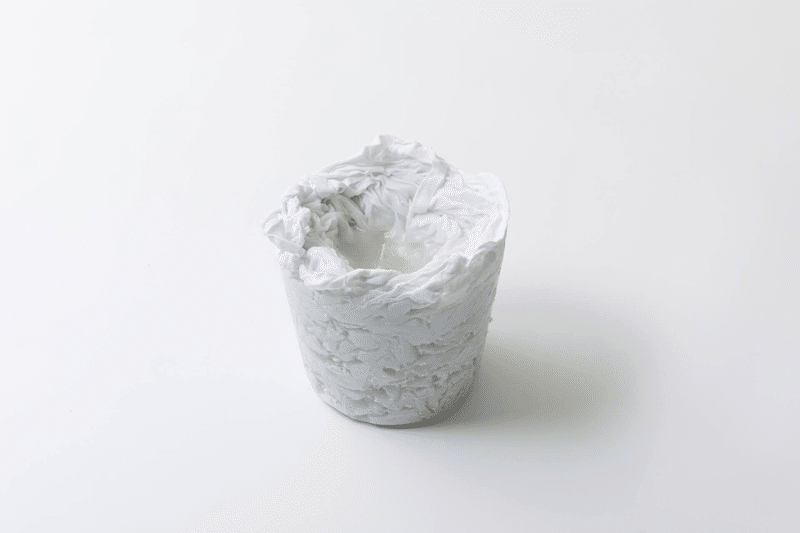

他方で、路上に放置されている赤いゴミ箱の写真の中身に私たちは興味をそそられることはない。第一、すでにゴミ箱の中身の一部は溢れてしまい、こぼれそうになっているので、それが「DOGOO HAIR」(注7)のようにくるくる巻きの紙くずらしきものだと見てわかる。そして、第二にゴミ箱はゴミが入っていて、それは汚いものなので、中身が気になることはない。したがって、観客の欲望はゴミ箱の中身の探究へとは向かない。かわりに、彼らの欲望は写真上部の白い長方形へと移される。ゴミ箱の写真の上部にあるその白い長方形は、路上にあるゴミ箱のみを被写体として絞り込み、道路上にいるかもしれない人や車を「検閲」している。その長方形はENEOSの給油機と白い棚とタンクのような箱の秘匿性を共有してはおらず、ただ単純に想像上/実在上の人や車を「抹消」している。すなわち、あの白い長方形はゴミ箱に観客のフォーカスを移すということでしかその役割を果たしていない。視線をゴミ箱に移された私たち観客は否応なくゴミ箱を、そしてゴミ箱の中身を凝視しなければならない。そして、ゴミ箱から滲み出てくる汚れと臭いに耐えられなくなり、写真から目を離したその瞬間、はじめてゴミ箱というものの特殊性—「中身が気になる」という<箱>の性質をもっていないこと—が前景化される。ここで、新たな次元での観客の「内なる探求」が始まる。つまりその探究は、私たちがゴミ箱という、「ヤブレ」ていて「醜いもの」から目をそらしてしまうことがどういうことを意味しているのかを内省することである。そして、それはENEOSの給油機と白い棚とタンクのような箱の写真が<箱>という同一性を持って比較対象として展示されているからこそ、それらの箱とゴミ箱の差異が強調されるのである。

このとき、塩田の箱の写真たちは観客にとってのカメラ・ルシダとして機能することとなる。カメラ・ルシダはカメラ・オブスクラと違って箱がないので、カメラ・ルシダを覗く人に像は直接網膜に入ってきてしまう。ゴミ箱にも<箱>はないが、観客はあの白い長方形によって実際のゴミ箱の箱を見ざるを得ない。ゴミ箱の中が観客の網膜に入り込んでくる。つまり、塩田は観客を Retinagazer(網膜で網膜を凝視するもの) に仕立て上げることで、目の前の状況を凝視/直視するようにある種強制している。そして、その目の前の状況というのは<箱>の同一性から外れた差異、「ヤブレ」、そして「醜いもの」である。

星・網膜・靴

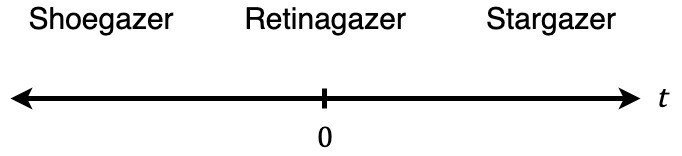

私が「Retinagazer」展をのぞいている際、ちょうど塩田本人が母と思われる人物と展示を鑑賞していた。本人にきいてみるに、「Retinagazer」は「Shoegazer」と「Stargazer」の真ん中に位置するものだという。「Shoegazer シューゲイザー」とはギターのエフェクターを多用する音楽の一ジャンルらしい。もともとシューゲイザーは「靴を凝視する者」という意味で、床に置いてあるエフェクターのペダルを頻繁に見るシューゲイザーの演奏者がその名前を体現する。塩田自身、音楽好きでバンドをやっている/たこともあって—事実、音楽やバンドにまつわる様々な写真が「Retinagazer」展では展示されていた—、シューゲイザーという言葉が出てきたというのだ。一方、「Stargazer スターゲイザー」というのも存在していて、これは「星を凝視する者」を意味する。星を観察することを職業とする天文学者や占星術師がこれにあたる。結局、シューゲイザーは下を見つめて、スターゲイザーは上を見つめるということである。そうすると、その真ん中に位置する「Retinagazer」は上でもなく下でもなく、それこそ文字通り「真ん中」を見つめる者だということとなる(図1)。図1

しかし、「真ん中」を見つめるということはどういう状態なのだろうか。「Retinagazer」を挟んでいる「Shoegazer」と「Stargazer」について少し深く検討すれば、次第に「真ん中」という値が一意に定まってくるのではないかという感覚もあり、それぞれを調べていくことにしよう。まず、「Shoegazer」は先述したようにギターの音をその場で加工するために用いられるエフェクターというペダルを足で操作することが多いミュージシャンたちによって演奏される音楽である。シューゲイザーの特長については黒田隆憲の言葉を借りれば、それは「エフェクターによって極端に歪ませたギターやフィードバック・ノイズを、ポップで甘いメロディーに重ねた浮遊感のあるサウンド」が特徴の音楽である(注8)。ここで黒田が「フィードバック・ノイズ」という言葉を使ってシューゲイザー音楽を説明していることに注目したい。フィードバック・ノイズは、スピーカーから出た演奏の音がギターのボディと共振し、それが再度アンプを通し、ノイズとしてスピーカーから出るものだ。このフィードバックループが途切れない限り、このノイズは続く。それは過去に演奏した音がアンプ、スピーカーを通して、現在へと戻されていくようなものだ。そして、その現在の音はまた過去となって、それが時間的に持続していく。過去の時間の永続、支配が音楽に「浮遊感のあるサウンド」を提供し、それがファンを魅了し続けるのかもしれない。そして、過去がその時間を支配する「Shoegazer」の彼岸にいるのは、無数の星たちを見上げ続ける「Stargazer」である。職業として天文学者や占星術師を名乗る彼.女らは未来のことを考えたり、知ろうとしたりする者である。天文学者は惑星の軌道や恒星の場所を特定したりして、それらの研究は将来の宇宙の様子を予測するために使われる。占星術師は月や太陽、惑星の位置や動きで人の将来を予測する。

「Shoegazer」が過去、「Stargazer」が未来という時間軸によって構成されているとすれば、その二つに挟まれている「Retinagazer」は過去と未来の狭間である現在に位置付けられるのではないか(図2)。

「今回の subject “ヤブレとヒズミと方向” は製作するプロセス (2012-2015) の中で “現在(ヤブレ)、過去(ヒズミ)、未来(方向)” を再認識する事になった。」

歪(ひず)んだギターの音が特徴的な「Shoegazer」が「過去(ヒズミ)」と一致しているのは辻褄が合うだろう。そのギターの音が過去として発される、通常の演奏では望まれないフィードバック・「ノイズ」は、先述した写真におけるフレアと同様に一種の演奏技法として使われる。フィードバック・ノイズの歪(ひず)みとフレアが起こす時間の歪(ゆが)みは、実は塩田やモデルが「ヤブレ」や「醜いもの」を通じて思考/志向した逆張りの論理を共有しているのだ。ここで、過去のゆがみと未来のひずみは「ヤブレ」という現在に収束するのである(図3)。図3

先述したように、塩田はリゼット・モデルのように究極まで「凡庸さ」を突き詰めようとしている。そのとき、ゆがんだり、ひずんだりする前の、ものの「正しい」あり方がはたして「凡庸」なのか、という問いが出てくる。その問いに立ち向かおうと塩田は差異と同一性を用いて、観客に現前している差異を見つめるように強いる。このとき、観客がカメラ・ルシダを通して凝視しているのは現在という絶対的内在の時間である。ドゥルーズの『意味の論理学』によれば、過去と未来は無限の同一性を持っている点においては共通しており、それらは図2の横軸の矢印のように、過去と未来の両方向に永遠に伸びていくのである。過去や未来といった時間は永遠の時間として捉えられるので、それらは厚みがある。しかし、他方でその過去と未来のつなぎ目である「厚みのない現在」を希求するのは相当に困難なことである。鹿野祐嗣が指摘するように、現在は「純粋なポテンシャルであるがゆえに、その瞬間とは理念的(idéel)なものであって、それ自身がまた絶えず過去と未来の両方向へと無限に分割されていくのである」(注9)。よって、厚みのない現在は「理念的」、うわべのものであり、つかみどころがない。ドゥルーズはそのような「厚みのなさ」を「表面 la surface」と表現する。過去と未来とが収束した先にある表面的な、徹底した現在の内在性。

『ケの日ヒョウハク2』の「ヤブレ」の章にある16枚の岩の写真は、同じ岩を写しているにもかかわらず、それぞれ異なる姿を見せている。それらの差異は様々な「ヒョウハク bleach」の方法(マーカーペンや太陽光の過剰な露出)によって作り出され、その差異は同じ岩を写しているからこそ前景化されるものだ。塩田がこのような差異と同一性の利用によって観客に価値観の転覆を促したことはすでに論じたことだが、この岩の写真の連続体もその差異と同一性によって観客になにかしらの「内なる探求」を要請する。そのとき、俎上に乗るのは、観客の過去の経験である。観客の過去の経験が同一性を措定してしまい、岩の写真の一枚一枚の写真の差異に気づかない。だからこそ、ドゥルーズが言うように現在に反復された過去の経験から脱出し、改めて現在を見つめ直さないといけない。塩田はそれをフィルムという表面でやってのける。そのとき、変化(それは「ヤブレ」であり「ヒズミ」であり、「ゆがみ」なのである)を要求されるのは私たちなのだ。

塩田正幸、「DAILY BLEACH / YABURE」、 2014年 注

注1:「塩田正幸「Retinagazer」」、タカ・イシイギャラリー、https://www.takaishiigallery.com/jp/archives/23401/ .『明るい部屋 写真についての覚書』 、花輪光訳、みすず書房、1997年、p. 48。bleachfield を参照のこと。https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-pioneering-street-photographer-taught-diane-arbus .『イメージを逆撫でする:写真論講義 理論編』 、東京大学出版会、2019年、p. 239。https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/13917 。「ドゥルーズ『意味の論理学』における出来事の形而上学と命題論理学の関係についての考察」 、『早稲田大学大学院文学研究科紀要』、第3分冊、2014年、p. 146。